社会を明るくする運動 作文の書き方完全ガイド

「社会を明るくする運動」作文の書き方ですが、まずネタ探し。

・自分が気になった迷惑行為や困ったこと などを

候補に上げてみるといいです。そこから

・解決するにはどうしたらいいか

・自分はどう感じたか

など考えると割とスムーズに書き出すことができますよ。

この記事では、

テーマの選び方や書き出しのコツ、すぐ使えるテンプレートを紹介します。

夏休みの宿題やコンクール対策に役立つ内容なので、ぜひ最後まで読んでみてください。

■英語俳句が作れない!そんなときはコレ↓↓

英語で俳句【中学生向け】の作り方 簡単な例・面白くするには?

社会を明るくする運動作文の書き方5ステップ

社会を明るくする運動作文の書き方を5つのステップに分けて紹介します。

- ① テーマを決めるコツとおすすめジャンル

- ② 書き出しの型(例文つきで紹介)

- ③ 調べたことや体験談の入れ方

- ④ まとめ方のテンプレート例

- ⑤ 原稿用紙の使い方と注意点

それではステップごとに詳しく解説していきます。

① テーマを決めるコツとおすすめジャンル

作文を書くときに最初に悩むのがテーマです。「社会を明るくする」と言われても漠然としていて難しく感じる人が多いでしょう。

コツは、自分の身近な出来事から広げることです。難しい社会問題を扱う必要はありません。日常での小さな気づきをテーマにして大丈夫です。

例えば次のようなジャンルは選びやすくおすすめです。

- 友達や家族との関わり(思いやり・助け合い)

- 学校生活での体験(忘れ物・部活・トラブル)

- 地域活動やボランティア(清掃・募金活動など)

- SNSやネットで感じたこと(誹謗中傷・情報の正しさ)

- ニュースを見て考えた命の大切さ

こうしたジャンルは過去の入賞作でも多く選ばれています。まずは自分が「これについて書きたい」と思うテーマを決めましょう。

② 書き出しの型(例文つきで紹介)

作文で最初につまずきやすいのが書き出しです。書き出しには定番の型があり、それを真似するとスムーズに始められます。

代表的な型と例文を紹介します。

| 型 | 例文 |

|---|---|

| 体験から始める | ある日、学校の帰り道で落ちているゴミを見つけました。 |

| 疑問から始める | 「社会を明るくする」とはどういうことだろう、と考えました。 |

| 気持ちから始める | 私はずっと、どうして人は人をいじめるのか疑問に思っていました。 |

| 出来事を描写する | 夏祭りの日、地域の人たちが一緒に準備をしている様子を見ました。 |

自分の書きやすい型を選び、そこから作文を広げていきましょう。

ネタに困らない!社会を明るくする運動の作文ネタ25選

社会を明るくする運動の作文を書くときに役立つ「具体的なネタ」を25個紹介します。

- ① 学校生活の体験から考えるネタ

- ② 家族や友達との出来事から考えるネタ

- ③ 地域活動やボランティアから考えるネタ

- ④ ニュース・社会問題から考えるネタ

- ⑤ 自分の将来や夢に関するネタ

それでは、順番に紹介していきます。

① 学校生活の体験から考えるネタ

- 友達を助けた体験

- いじめを見て考えたこと

- クラスで協力して行事を成功させた経験

- 忘れ物を貸してもらった体験

- 部活動でのチームワーク

② 家族や友達との出来事から考えるネタ

- 家族に感謝した出来事

- 兄弟げんかをして仲直りした体験

- 友達に「ありがとう」と言われたこと

- 親に叱られて気づいたこと

- 友達との助け合い

③ 地域活動やボランティアから考えるネタ

- 町内清掃に参加した体験

- 募金活動をしたときに感じたこと

- 地域行事で協力した体験

- 高齢者との交流で学んだこと

- 避難訓練で感じた助け合いの大切さ

④ ニュース・社会問題から考えるネタ

- 地震や災害のニュースを見て考えたこと

- SNSでのいじめ問題

- 命の大切さを考えさせられた事件

- 環境問題についての気づき

- 戦争や平和についての思い

⑤ 自分の将来や夢に関するネタ

- 将来なりたい職業とその理由

- 自分が社会に貢献したいと思うこと

- 誰かを助けられる人になりたい気持ち

- 平和な社会をつくるために自分ができること

- 夢をかなえるために努力していること

これらのネタをもとに「体験→気づき→これから」の流れで書けば、自然にまとまりのある作文になります。

そのまま使える!作文の例文【小学生・中学生別】

そのまま使えるような作文の例文を、小学生向けと中学生向けに分けて紹介します。

- ① 小学生向け:やさしい表現で書く作文例

- ② 中学生向け:構成力を高めた例文

- ③ 書き出し・まとめだけ欲しい人向けパターン集

では順番に例文を紹介していきます。

① 小学生向け:やさしい表現で書く作文例

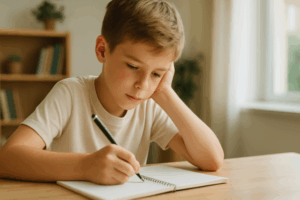

小学生の場合は難しい表現を使う必要はありません。自分の体験を素直に書くことが大切です。

【例文】

「わたしは、学校で友だちがランドセルを落として困っているのを見ました。わたしはすぐに拾ってあげました。すると『ありがとう』と言ってくれて、とてもあたたかい気持ちになりました。この体験を通して、人を助けることの大切さを学びました。これからも困っている人を見たら、すすんで助けたいと思います。」

短くても「体験→気づき→これから」という流れがあれば十分です。

② 中学生向け:構成力を高めた例文

中学生の場合は、文章の構成力を意識すると良いです。段落を分けて書くと読みやすくなります。

【例文】

「私はSNSを使っていて、ある時友人とのトラブルに巻き込まれました。軽い気持ちで書いた一言が相手を傷つけてしまい、仲が悪くなってしまったのです。そのとき、言葉の重さについて深く考えさせられました。

この経験を通じて、私が学んだのは『自分の発言には責任がある』ということです。SNSだけでなく、学校生活でも言葉の使い方はとても大切です。

これからは、相手を思いやる言葉を選ぶことで、社会を明るくする一員になりたいと思います。」

このように段落ごとに「出来事→学び→今後」と整理すると説得力が増します。

③ 書き出し・まとめだけ欲しい人向けパターン集

全部を書くのは大変、という人向けに「書き出し」と「まとめ」のパターン例を紹介します。これを組み合わせれば自分だけの作文をすぐに作れます。

| 書き出しパターン | まとめパターン |

|---|---|

| ある日、学校で友達を助けたときのことです。 | この体験を通じて、思いやりの大切さを学びました。 |

| ニュースを見て、命の大切さについて考えました。 | これからは日常の中で小さな命も大事にしたいです。 |

| 私はSNSで失敗した経験があります。 | これからは相手を思いやる言葉を使いたいです。 |

| 地域の清掃活動に参加しました。 | 協力することの大切さを知り、今後も積極的に参加したいです。 |

このように型を組み合わせることで、オリジナルの作文を効率よく完成させることができます。

ここまでで具体的な作文例を見てきました。次の章では、すぐに使えるテンプレートを紹介します。

今すぐ使える!作文テンプレート集

社会を明るくする運動の作文にすぐ使えるテンプレートを紹介します。

- ① 基本構成テンプレート

- ② 小学生向けシンプルテンプレート

- ③ 中学生向け応用テンプレート

では、順番に紹介していきます。

① 基本構成テンプレート

どの学年でも使える基本の型です。

- 書き出し(体験・疑問・気持ち)

- 出来事の具体的な説明

- そのときに感じたこと・考えたこと

- そこから学んだこと

- 今後どうしていきたいか

この流れで書けば自然にまとまった作文が出来上がります。

② 小学生向けシンプルテンプレート

小学生の場合は短い文章でもOK。ポイントは「自分の体験を素直に書く」ことです。

- わたしは〇〇をしました。

- そのとき、〇〇と思いました。

- この体験から〇〇を学びました。

- これからは〇〇したいです。

このテンプレートを使えば短いながらも内容のある作文が書けます。

③ 中学生向け応用テンプレート

中学生は段落を分け、理由や背景を入れると評価が上がります。

- 出来事(自分の体験、またはニュースなど)

- 出来事から考えた疑問や問題点

- 自分の意見・考え

- 社会全体に広げた視点

- これからの自分の行動

「個人の体験」から「社会の問題」へと広げる構成ができると作文として深みが出ます。

よくある質問と作文でよくある失敗パターン

「社会を明るくする運動」の作文を書くときに、よく出る質問と、やってしまいがちな失敗パターンを紹介します。

- ① 書き出しで手が止まる人へ

- ② 体験談が思いつかないときの対処法

- ③ 書いた後にチェックするポイントとは?

それでは、順番に解説していきます。

① 書き出しで手が止まる人へ

「作文を書きたいけど、最初の一文が浮かばない」という人は多いです。実は、書き出しにこだわりすぎる必要はありません。

まずは「体験を書き出す」「疑問を書き出す」「気持ちを書く」といった型をそのまま使いましょう。例として、

- 「私は先日、友達を助けた体験をしました。」

- 「なぜ人はいじめをするのだろう、と考えました。」

- 「私は、誰かに優しくしてもらうと、とても嬉しい気持ちになります。」

こうした簡単な一文から始めれば、後は自然と続けられるようになります。

② 体験談が思いつかないときの対処法

「書く体験がない」と思う人もいますが、実際は誰でも日常の中に作文のタネを持っています。大切なのは「大きな体験」でなくても良いということです。

例えば、

- 友達にノートを貸した

- 落とし物を拾った

- 家の手伝いをした

こうした小さな出来事も立派なテーマになります。その体験から「思いやり」「感謝」「助け合い」などに広げれば十分作文になります。

③ 書いた後にチェックするポイントとは?

作文を書き終えたら、必ず見直しをしましょう。チェックするべきポイントは次の3つです。

- 誤字脱字がないか

- 段落が適切に分けられているか

- 自分の考えや気づきがしっかり書かれているか

特に「自分の気づきや考え」がない作文は読んだ人に響きません。体験を書くだけでなく、そこから何を学んだのかを必ず書きましょう。

以上、よくある質問と失敗パターンの解説でした。ここまで学んだことを意識すれば、社会を明るくする運動の作文をスムーズに仕上げることができるはずです。

補足:社会を明るくする運動とは?初心者でもわかる簡単な解説

社会を明るくする運動とはどんな活動かを、初めて聞く人でも理解できるようにわかりやすく解説します。

- ① 社会を明るくする運動の目的とは?

- ② 誰がやっているの?法務省の主導ってどういうこと?

- ③ 過去のテーマや入賞作品から見える傾向

それでは、順番に見ていきましょう!

① 社会を明るくする運動の目的とは?

「社会を明るくする運動」は、簡単に言うと、犯罪や非行をなくして、安全で安心な地域社会をみんなでつくろう!という全国的な取り組みです。

この運動が始まったのは1951年。戦後の混乱期に「立ち直り支援の大切さ」が重視されて始まったもので、2025年でなんと第75回目を迎えます。

主な目的は以下の3つです。

| 目的 | 内容 |

|---|---|

| ① 犯罪や非行の予防 | そもそも起きないようにする |

| ② 再犯の防止 | 一度過ちを犯した人が、再び立ち直れるように支援する |

| ③ 地域の協力 | 家庭・学校・地域が連携して「見守る社会」を作る |

つまり、「悪いことをした人を責める」のではなく、「どうすればみんなが生きやすい社会になるのか?」を考えることが、この運動の本質なんです。

作文を書くときも、単に「犯罪はダメ」と言うだけでなく、「なぜそうなるのか」「自分に何ができるのか」を考える視点が大事になりますね。

難しく聞こえるかもしれませんが、「誰かを助けたいと思った瞬間」も、立派なテーマになるんですよ。

気負わず、身近なところから考えるのがポイントです!

② 誰がやっているの?法務省の主導ってどういうこと?

この運動は、日本の法務省が毎年7月に中心となって全国に呼びかけて行っています。

法務省というとちょっとお堅いイメージですが、実際には、各地の自治体・学校・保護司会・ボランティア団体などが協力して、地域ぐるみで行われているイベントなんですよ。

たとえば…

- 街中でポスターや横断幕を見かける

- 学校で作文コンクールがある

- 保護司さんが地域で講演や話し合いをする

こういった形で、子どもから大人まで「誰でも関われる」運動になっています。

ちなみに、2024年のスローガンは

「地域の力で 立ち直りを支え 明るい社会へ」でした。

作文にこのスローガンを意識して書くと、より本質を捉えた内容になりますよ。

「法務省ってなに?」と思った方へ。簡単にいうと、日本の法律や人権を守る“正義の司令塔”のような存在です。

作文に“法務省主催の全国運動”という背景があることを押さえておくだけで、理解がぐっと深まりますね。

③ 過去のテーマや入賞作品から見える傾向

作文のネタに悩んでいる人は、過去の入賞作品やテーマを見るのがおすすめです。

たとえば、最近の入賞作品にはこんな特徴がありました。

- 身近な出来事からスタート(クラスのこと、近所の話など)

- 悩んだ経験・誰かを支えた経験

- そこから「社会を明るくするとは?」に繋げる構成

つまり、派手な話やニュースじゃなくても、「自分なりに考えて書いた作文」が評価されているんです。

以下に、作文に使えそうなテーマをいくつかまとめてみました。

| ネタ例 | 一言ポイント |

|---|---|

| 友達のいじめを止めた体験 | 「声をかける勇気」がテーマになる |

| 家庭内のトラブルを乗り越えた話 | 「家族のつながり」の重要性に気づいた |

| 地域のお年寄りとの関わり | 「助け合う社会」のモデルになる |

| SNSでの誹謗中傷トラブル | 「思いやりある発言とは何か?」を考える |

作文を書くときは、「誰かに言いたいことがある」という感情を出発点にすると、意外とスラスラ書けるようになりますよ。

「社会を明るくする運動」って難しく聞こえるけど、身近な思いや行動がちゃんとテーマになるんだと知って、少し気がラクになってきましたね!

まとめ:社会を明るくする運動作文の書き方

社会を明るくする運動の作文は、難しい社会問題を書かなくても大丈夫です。

自分の身近な体験や気づきをもとに「思いやり」「助け合い」「命の大切さ」といったテーマにつなげていくことが大切です。

- まずは身近な体験からテーマを見つける

- 書き出しは「体験」「疑問」「気持ち」の型を使うとスムーズ

- 体験+気づき+自分の考え の流れで構成すると読みやすい

- 最後は「自分にできること」や「未来への願い」で締める

作文は「うまく書こう」と力むよりも、素直に自分の体験や気持ちを書くことが一番の近道です。

この記事で紹介したステップやネタを参考に、あなただけの「社会を明るくする」作文を書き上げてみてください。

さあ、原稿用紙を開いて最初の一文を書いてみましょう。

小さな一歩が、社会を明るくする大きな力につながります。